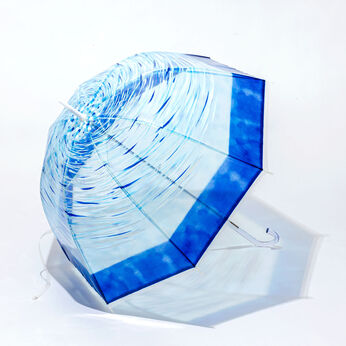

青森県から全国に届けられ、愛され続けている伝統工芸「津軽びいどろ」。ガラスの透明感と色彩が美しい津軽びいどろの風鈴をモチーフにした「ガラスの音色が降りそそぐ 青森の伝統工芸 津軽びいどろの風鈴傘」が雑貨ブランドYOU+MORE!から発売しました。

青森県の伝統工芸品・津軽びいどろがどのように作られているか、実際の生産現場の見学レポートをお届けします。

北洋硝子は、青森市にある手仕事のガラス工房。

工房の中心にある大きな窯は24時間絶やすことなく燃え続け、窯の周りでは職人たちがテーブルウェアを始めとする色彩豊かなガラス製品を一つひとつていねいに生産しています。

そんな北洋硝子で生産される「津軽びいどろ」は、漁業で使用する浮玉の生産から始まったそう。今回は工場長を務める中川洋之さんに、津軽びいどろの歴史やこだわりについて伺います。

北洋硝子

1949年、漁業用の浮玉を製造する工場として青森市にて創業開始。色彩豊かな色ガラスと浮玉製造で培った成形技術を用いた「津軽びいどろ」ブランドを確立。青森県伝統工芸品の指定を受けている。

青森の水産業を支えてきた北洋硝子

―北洋硝子は1949年、漁業用の浮玉の製造から始まったそうですね。その頃の青森市はどういう状況だったのでしょうか。

青森市では1948年頃からホタテの養殖研究が盛んに行われており、1949年からむつ湾でホタテの養殖が始まりました。

1軒の養殖場で500個以上の浮玉を使用するため、かなりの数の浮玉が必要です。

青森県内の漁師さんから支持を得て、県外にも浮玉を販売するようになりました。

北洋硝子の浮玉は型を使わずに吹き上げる「宙吹き(ちゅうぶき)」と呼ばれる技法で作られています。

ガラスの厚さが均等であればあるほど強く、割れにくい。

その当時は他にも浮玉を製造する工場がありましたが、「宙吹き」で作られるうちの浮玉は他と比べて丈夫だと評価されていたことから、1973年には全国シェアの半数以上を北洋硝子が担っていました。

ピーク時には工場で300人以上が働き、浮玉を生産していたようです。

―現在まで続く青森の水産業を浮玉で支えていた背景があったのですね。浮玉製造から始まったのちに色鮮やかな津軽びいどろが誕生したのには、どんなきっかけがあったのでしょう。

時代とともに浮玉はガラス製から樹脂製の製品が主流となっていきました。

そこで、浮玉を作る技術を応用して、青森の自然をイメージさせる色ガラスを使った花瓶や大皿などの工芸品を手掛けるようになり、1977年に「津軽びいどろ」が誕生しました。

―品質の高い浮玉製造の技術と新たな色ガラスを生み出す研究の積み重ねによって、現在の津軽びいどろの原型ができているのですね。

青森県は、四季がはっきりしているんです。

春夏秋冬、3か月ずつ色彩がはっきりと分かる。

観光客が増えてきていたこともあり、お土産として青森のこの時期・この場所の景色を持って帰ってほしいという思いから、色の調合や表現により力を入れ始めました。

色ガラスは私が入社した時点で50色くらいありましたが、アレンジしたり新たに作り直したりと色の研究を重ね、“シモ”の状態だけでも現在70色以上の色ガラスがあります。

これらの色を使って、現在は主にテーブルウェア製品を中心に、日常に取り入れやすいガラス製品を展開しています。

代々伝わる技術と豊富な色数が魅力の「津軽びいどろ」

―“シモ”というのはなんでしょう。

“シモ”とは、色ガラスを小さく砕いた粒のこと。

シモのサイズは砂利のようなサイズから砂のような細かい粒までさまざまです。

表現したいものに合わせて使用するシモのサイズを変えたり、多様な色のシモを混ぜて使用したり。

また、製法によって表現できる模様も違うため、それらを組み合わせてさまざまな景色を表現した製品を作り出しています。

うちでは70色以上のシモが揃っています。

テーマに合わせて調合済の色ガラスもありますね。

ガラス生地そのものに付ける色も合わせると色数は100色以上です。

これらの色ガラスはすべて自社で調合し、自社で製造しています。

手間がかかるので一般的には色ガラスの粒を仕入れるのですが、やっぱり思い通りの色を表現するには自分たちで作った方が早いよね、ということで、自分たちで色付けに使う金属の粉の配合を研究し、色ガラスを作っています。

色ガラスをゼロから作っている工場は全国的にも珍しいんですよ。

―これだけの色があるからこそ、青森の四季を表現できるんですね!

今回の傘のモチーフになっている風鈴は、どのように作られていますか。

工房では、職人たちが技法ごとのチームに分かれて作業をしています。

今回の傘のデザインのモチーフになっている「ねぶた」は8色の色ガラスを使用し、スピン成形によってつくられています。

スピン成形では金型を使いますが、溶けたガラスを入れるタイミングや量、成形の加減などは職人の技術によって規格内のサイズに成形されています。職人同士の連携も不可欠なんです。

スピン成形は、金型のなかに融けたガラスを落とし込み、金型自体を回すことで、遠心力をつかって成形する技術。

金型の回し方や速度によって風合いが異なり、同じ金型を使っていても職人によって個性が生まれるそう。

ガラスを入れるタイミングや回し方を工夫して模様を描くこともできる。

また、もう一つの「あおもりの海(日本海)」は、職人の熟練の技によって青と白の粒をトルネード状に伸ばし、その上に縁の部分になる青の色ガラスをさらに重ねてスピン製法で仕上げます。

ちょっと難しい技法なので、スピンのなかでもベテランチームでなければ作れない製品です。

ねじりの多さで冬の日本海の風の強さを表現しています。

―手仕事だからこそ同じ模様になることは無くても、同じ規格で揃っているのには職人さんの技術が不可欠なのですね。

津軽びいどろの風鈴傘は職人さんたちが見ても本物の津軽びいどろにそっくり!

―2つの風鈴をモチーフに作られた透明傘はいかがでしょうか。

「あおもりの海(日本海)」の傘は、見た瞬間「完璧!」と思いましたね。

実際の風鈴を本当に再現してくださっていて驚きました。

「ねぶた」のほうは、傘の頂点付近にある色ガラスは丸い状態のままで、外側に向かうにつれて伸びている様子を傘でも見事に表現してくださっていて、うれしかったです。

職人たちにも初めて見てもらいましたが、「おおすごい!」と喜んでいました。

―これらの傘を、どのようなシーンで使っていただきたいですか。

津軽びいどろのファンは元より使ってほしいんですけれども、やっぱり観光客の方に使っていただきたいですね。

傘からうちの商品を知る人もいるかもしれないし、うちの商品を買った人が傘も欲しくなるかもしれないので、相乗効果はあると思いますね。

街なかで使っている人を見つけたら、めちゃくちゃ嬉しくなるんじゃないかな(笑)。

今年、傘の販売に合わせて「ねぶた」柄の風鈴を新作として発売します。

津軽びいどろの風鈴は個体差や形の違いによって音色が変わるのですが、音を奏でる舌(ぜつ)部分も自作し、音色を改良しているので、ぜひ楽しんでもらいたいですね。

津軽びいどろが魅せ、伝える青森の美しさ

―「津軽びいどろ」は1996年に青森の伝統工芸品に認定されているそうですね。現在は何名の伝統工芸士さんが在籍されているのですか。

現役では、4名の職人が「伝統工芸士」の認定を受けています。青森県の伝統工芸品として初めて選ばれたのが、他でもない「津軽びいどろ」だったんですよ。

青森県では伝統工芸士の認定基準に15年以上商品の生産を行っている人としていますが、それだとうちでは全員が伝統工芸士になってしまうんです。

なので技術的には、一番難しい「宙吹き」ができること。

そして、作った製品が売れている人でなければ伝統工芸士として推薦しないようにしています。

職人一人ひとりが目標を持って、日々の業務に取り組んでいます。

―中川さんが今後津軽びいどろで挑戦していきたいことはありますか。

これまで20年以上、色の調合や耐久性の強化、効率的な生産方法などさまざまなことに挑戦し続けてきました。

これからは、今までチャレンジして成功したものをみんなに伝承していきたい。

若い世代に伝統と技術を残し、伝えていきたいです。

ここまで大きくなった津軽びいどろを、ぜひ末永く残していただきたいなと思っています。

―中川さん、ありがとうございました。

青森の水産業を支える浮玉の生産に始まり、時代の移り変わりに合わせて美しい自然の景色を宿すインテリアやテーブルウェアへと昇華していった北洋硝子のものづくり。

物資が届きにくい本州最北端の青森だったからこそ自社で色ガラスを開発したり、職人の育成に取り組み、今では青森県の伝統工芸「津軽びいどろ」となりました。

工場で生産できる商品の数は限られていますが、そのひとつひとつに職人の手仕事ならではのあたたかみが感じられるガラス製品は国内外の人々を魅了しています。

今回はその美しいガラスの表情を透明傘にすることで、いつもはおうちの中や食器棚で愛でている津軽びいどろをファッションアイテムとして外でも楽しめるようになりました。

傘を差して見上げると、頭上に広がる景色に見惚れるはずです。

津軽びいどろのモチーフになっている彩り豊かな自然の景色や文化を実際に見に、ぜひ青森県へ訪れてみてくださいね。

🕺 応援したい気持ちをコメント